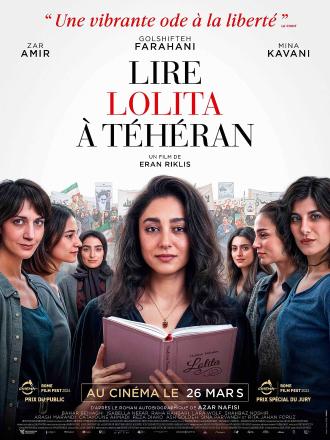

Lire Lolita à Téhéran

1979. En Iran, la révolution islamique fait basculer un pays et Azar, jeune professeur de littérature, revient à Téhéran pour enseigner. Face aux jeunes filles et jeunes hommes de l’université, elle va se servir de la littérature étrangère comme d’un outil d’émancipation. Travail qu’elle poursuivra dans la clandestinité avec sept de ses étudiantes quand les autorités iraniennes la pousseront à démissionner de son poste.

Pourquoi y aller : Cette adaptation de l’autobiographie de la professeure de littérature Afar Nafisi est bien pertinente dans le contexte géopolitique actuel. Est-ce pour cette raison qu’Eran Riklis – réalisateur israélien qui sait mélanger les récits individuels et sociétaux du Moyen-Orient, comme en attestent ses longs-métrages La Fiancée syrienne ou Les Citronniers – a porté ce projet coûte que coûte, allant jusqu’à reconstituer le Téhéran des années 1980, en Italie, et dans le moindre détail ? Pour sa deuxième collaboration avec le réalisateur, on ressent le même engagement chez l’actrice iranienne GolshiKeh Farahani. Dans le rôle d’une enseignante persuadée que les mots de Nabokov, Fitzgerald et Jane Austen peuvent libérer un pays qui se referme, elle ressemble à la version féminine du John Keating du Cercle des poètes disparus.

ENTRETIEN AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI & ZAR AMIR EBRAHIMI

Qu’est-ce qui vous a décidé, l’une et l’autre, à jouer dans l’adaptation au cinéma du livre d’Azar Nafisi, Lire Lolita à Téhéran ?

Zar Amir Ebrahimi : Ce livre est important, car il a permis d’offrir un témoignage honnête sur la transformation de notre pays. Qu’il ait rencontré énormément d’écho au- delà de l’Iran – c’est un best-seller – est quelque chose dont on doit continuer à se servir.

Golshifteh Farahani : Quand on est iranienne, on connaît ce livre, mais le regard qu’on porte dessus est différent selon qu’on vive en Iran ou ailleurs dans le monde. J’ai découvert Lire Lolita à Téhéran quand je vivais encore en Iran. Sans doute que mon ressenti face aux mots d’Azar Nafisi a été modifié par mon quotidien actuel. Je percevais moins à l’époque les problèmes liés à la société qu’elle pointe dans ce récit – je pense aux questions liées au port du voile ou à la place qu’occupent les femmes. En tout cas, moins clairement. Quand on m’a proposé ce film, ce qui m’a intéressé, c’était le scénario. Ce qu’il raconte sur le combat que peut mener la culture contre l’obscurantisme est toujours aussi vital. D’ailleurs, avant de tourner, je n’ai pas senti le besoin de relire le livre.

Que diriez-vous d’Azar Nafisi pour ceux qui ne connaissent pas cette autrice ?

Golshifteh Farahani : C’est une écrivaine incroyable et une femme fascinante. Dès qu’elle parle, on a envie de l’écouter jusqu’à l’infini. Elle fait sans cesse des liens entre le passé et le présent, les cultures occidentales et orientales. Durant le tournage du film, on s’est demandé comment faire vivre le récit d’Azar Nafisi dans le monde actuel. En tant qu’actrice, je me suis demandé si cela avait un sens de jouer le rôle d’Azar Nafisi, une professeure de littérature revenue enseigner à Téhéran après la révolution islamique, telle qu’elle était réellement à l’époque. Je trouvais que le film devait aussi raconter quelque chose de l’Iran d’aujourd’hui.

Parce que le scénario de Lire Lolita à Téhéran n’entre plus uniquement en résonance avec la situation de l’Iran, mais avec le monde entier ?

Golshifteh Farahani : Oui, et l’obscurantisme qui existe dans certaines sociétés du Moyen- Orient a un équivalent : les mensonges que les gouvernements de plusieurs pays font passer auprès de leur population, y compris aux États-Unis. Quand on apprend comment certaines décisions d’État ont été prises sur la santé ou le réchauffement climatique, on est étonné de tant d’irresponsabilité. Mais quand je regarde les sociétés actuelles et les prises de conscience qu’amènent les activistes, la nouvelle génération, j’ai de nouveau de l’espoir. Peut-être que les choses changeront pour le mieux dans un an, deux ans, neuf ans, mais elles changeront. Désormais, si on se bat pour le droit des femmes iraniennes, on se bat pour l’humanité tout entière.

Ce film parle d’une professeure qui se sert de la culture pour changer le regard de ses élèves sur la vie. Avez-vous connu dans votre vie ce genre de rencontres ?

Zar Amir Ebrahimi : Au lycée, à 14 ans, j’ai eu la chance d’avoir une professeure comme devait l’être Azar Nafisi. C’était une femme âgée et très intellectuelle. Quand elle parlait de romans ou de grands écrivains, elle ne s’en servait pas uniquement pour parler littérature, mais aussi pour faire des liens avec le monde réel dans lequel j’évoluais.

Golshifteh Farahani : Je pense à mon professeur de piano à l’époque du conservatoire. Il avait des méthodes d’apprentissage très dures, un peu à la communiste. (sourire) En un sens, il m’a massacré, mais sa rigidité m’a aussi fait comprendre beaucoup de choses sur la musique. Sinon, en Iran, beaucoup d’enseignants savent dépasser le cadre des cours classiques pour apprendre la vie et faire passer des leçons philosophiques qui servent jusqu’à la fin de l’existence. Je me souviens très bien d’un de ces maîtres, qui nous avait appris que le sens de l’humour est le langage commun de l’univers. Mais si je dois parler d’œuvres qui ont changé mon regard, je dois aussi évoquer les dessins animés, en particulier ceux de Miyazaki. Ils nourrissent encore aujourd’hui ma vie personnelle et intellectuelle. Quand je cherche à donner un sens au monde, je les regarde, encore et encore.

Cet article est issu du Mag by UGC.

Lire Lolita à Téhéran, à découvrir actuellement au cinéma.