MARIA, RENCONTRE AVEC PABLO LARRAÍN

Maria Callas est l’une des plus grandes voix de la musique et la prima donna absolue. Elle vit ses derniers jours dans son grand appartement des beaux quartiers parisiens, accompagnée de ses deux fidèles domestiques. C’est dans ce contexte que les fantômes de son passé tournent de plus en plus dans son esprit

Quand vous étiez enfant, à Santiago, au Chili, vos parents ont tenu à vous emmener assister à des opéras. Quels souvenirs gardez-vous de ces expériences ?

Évidemment, cela m’a énormément marqué. Chaque sensation, chaque élément de décor et chaque musique d’opéra restent profondément ancrés en moi. De retour à la maison, ma mère m’a dit : « Pablo, si tu as ressenti quelque chose à l’opéra, il faut que tu écoutes ce qu’il y a de plus beau là‑dedans ! » Et elle a placé l’aiguille sur un vinyle de Maria Callas posé sur la platine du salon. Quand vous êtes enfant, vous ne comprenez rien à ce genre de musique : elle n’est pas chantée dans votre langue natale, les histoires remontent à un lointain passé et elles sont mélodramatiques. Pourtant, quand l’art est poussé à son maximum, il vous procure une sensation à la limite du religieux. Vous n’avez pas besoin de comprendre l’histoire pour ressentir la puissance artistique. Comme dans les films de David Lynch. L’opéra pour moi c’est ça : du pur mysticisme qui vous donne des clés pour ressentir toute la beauté, mais aussi tout le tragique du monde.

En quoi Angelina Jolie était-elle la comédienne idéale pour restituer toute cette beauté et ce tragique de Maria Callas ?

Si je mets de côté le fait que c’est une grande comédienne, le choix d’Angelina Jolie se justifie par cette vérité : elle est une des actrices les plus exposées du monde et, pourtant, son visage reste une énigme. En cela, elle incarne l’impression que j’ai eue après avoir lu des dizaines de biographies de Maria Callas, écouté des centaines d’enregistrements et regardé toutes ses interviews sur YouTube : cette artiste m’attire, mais je ne la connaîtrais jamais.

Comment justifiez-vous votre choix d’avoir resserré l’action de votre film sur Maria Callas autour de ses derniers jours à Paris en 1977 ?

Déjà, je ne crois pas au biopic. Cette forme part du présupposé selon lequel les spectateurs attendent du cinéma qu’il leur expose la vie d’un grand artiste, et de préférence sans omettre le moindre détail, du début jusqu’à la fin : comme une page Wikipédia animée… Mais voilà, cette idée est ridicule, et impossible : jamais personne ne pourra condenser la diversité d’une vie humaine – et à plus forte raison, celle d’un personnage public – en un seul film de 2 heures. Alors, que vous reste-t-il en tant que cinéaste ? Uniquement votre sensibilité. Ce que vous avez cru percevoir d’une artiste dont la voix vous a accompagné. Pour moi, le biopic ne devient intéressant que s’il assume d’être subjectif. Mon idée avec Maria était de faire un opéra plus qu’un film. Quelque chose où la musique est partout : dans les détails, dans l’architecture,

dans les couleurs…

Auriez-vous un exemple de biopic musical qui vous aurait quand même marqué ?

Je pense immédiatement à ce film de Gus Van Sant à propos des derniers jours de Kurt Cobain, Last Days. Pour moi, c’est un chef-d’œuvre et je ne dis pas ça uniquement parce que Nirvana a été un groupe très important dans ma jeunesse au Chili. J’appartiens à cette génération qui a vécu son adolescence dans les années 1990, un moment de l’histoire où nos aînés nous disaient que le tragique allait disparaître : la chute du mur de Berlin, la fin d’un monde divisé en deux blocs. En 1994, l’année du suicide de Kurt Cobain, l’album Unplugged de Nirvana était devenu mon disque préféré. Il savait capter la beauté absolue du monde, mais aussi ce qu’il porte d’autodestruction. C’est l’universalité de la musique.

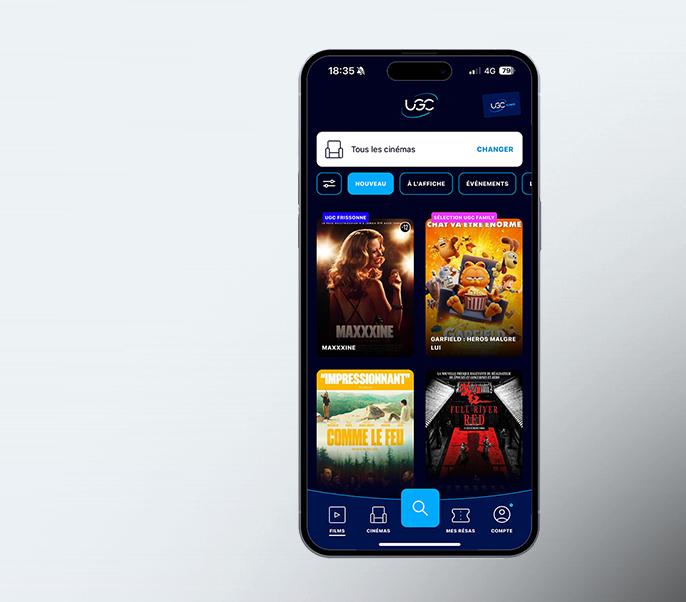

Cet article est issu du Mag by UGC.

Maria, un film labellisé UGC Aime, à découvrir actuellement au cinéma.