UN OURS DANS LE JURA : ENTRETIEN AVEC FRANCK DUBOSC

L’acteur et scénariste de Camping et Disco fait une incursion inattendue dans le monde de la série noire, drôle et sanglante. Pour sa troisième réalisation, Un ours dans le Jura, Franck Dubosc prouve qu’il existe une voie de passage entre l’ironie du cinéma américain façon frères Coen et les ambiances de comédies françaises des années 1970. Entretien avec un homme qui se dit « en décalage avec l’air du temps ».

Votre troisième long-métrage en tant que réalisateur, Un ours dans le Jura, ressemble plus à un film des frères Coen, Fargo par exemple, qu’aux comédies françaises auxquels on vous a longtemps cru abonné. C’est un choix ?

Au départ, j’avais écrit un tout autre film. Si Rumba la vie, ma précédente réalisation, avait été un succès, c’est sans doute celui-là que j’aurais tourné dans la foulée, mais ça n’a pas été le cas et je n’avais pas envie de ronronner. Qu’est-ce qui m’empêche d’oser quelque chose de différent dans la comédie ? Au départ, je me suis demandé comment raconter les réactions de gens qu’on pourrait juger ordinaires quand ils sont confrontés à une situation extraordinaire. Rapidement, j’ai eu envie d’un film avec de l’amour mais aussi des morts et des gens malhonnêtes qu’on pourrait aimer malgré tout… Dans ma tête, j’avais juste quelques éléments pour le début : un accident, deux millions d’euros dans le coffre d’une voiture, une dame qui fait pipi au moment où elle risque de se faire écrabouiller.

D’où vient l’idée de situer le film dans le Jura, une région peu représentée au cinéma ?

D’un désir d’aller vers la ruralité et de montrer une France qu’on pourrait juger un peu rude, mais de manière bienveillante. Au départ, j’avais envisagé trois régions – les Vosges, les Ardennes et donc le Jura, que j’ai trouvé, esthétiquement, plus spectaculaire. La ruralité s’incarne par les paysages et aussi par des tas de détails : les courses au Super U, la présence d’un club échangiste… Mon ami le chanteur François Feldman m’avait raconté cette anecdote. Un soir, il donne un concert dans un club en région devant un public de couples adultes. À peine démarré le live, le public se met à poil : il avait été programmé dans un club échangiste. On fantasme beaucoup ces endroits, mais en province, on peut les confondre avec de simples salles de spectacles.

Pour le scénario vous avez travaillé avec Sarah Kaminsky (La Ch’tite famille). Que vous a apporté ce travail d’écriture en tandem ?

C’est comme faire du sport avec un coach. Avec Sarah, on s’est donné des contraintes : essayer de faire rire, mais pas avec des gags, plutôt avec des situations. Moi, le gag, je sais en faire et il faut me limiter pour que ça ne déborde pas sur l’histoire. Parfois, je lis des critiques dans le style : « Ce film aurait gagné à être raccourci de quinze minutes ! » D’accord, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’il faudrait tailler ces quinze minutes dans la description des personnages ? Est-ce que ça ne donne pas des comédies qui vont trop vite ? Dans le film, il y a une scène où mon personnage fume sans rien dire. Avant, j’aurais sans doute accepté de la couper au montage. Maintenant, je veux préserver ces moments où rien de décisif ne se passe. La lenteur apporte plus de cinéma dans la comédie.

Comment jugez-vous l’évolution de la comédie à la française ?

Maintenant, beaucoup de comédies partent d’un concept. Mais je ne critique pas. Mon premier film, Tout le monde debout, était d’ailleurs un concept – un type drague une handicapée en se faisant passer lui-même pour un handicapé – et, à mon avis, il fonctionne bien. Mais le concept ne doit pas prendre le pas sur l’histoire. J’ai écrit beaucoup des comédies populaires – Camping, Disco, L’Amour c’est mieux à deux… – et si on pouvait toujours tourner autour de la même recette, je saurais comment faire. Je vous parlais de l’insuccès de mon précédent long-métrage, Rumba la vie. Même si je serais heureux de connaître le succès à chaque film, je pense qu’il nous influence moins que l’insuccès.

Quels films ont construit votre rapport à la comédie ?

Les Bronzés et Les Inconnus me font rire, mais quitte à choisir un genre qui m’a toujours nourri au cinéma,l’anticipation reste plus mon truc. Ça me sort de la réalité, il n’y a aucun jugement de valeur… Aujourd’hui, je retrouve cette « petite musique » dans les films de Quentin Dupieux. Après l’écriture du scénario, j’ai découvert Un Plan simple de Sam Raimi, dont on me parle souvent au sujet d’Un ours dans le Jura. J’adore les frères Coen, mais je préfère No Country For Old Men et The Big Lebowski à Fargo. Et puis il y a un cinéma qui est très important pour moi, c’est celui des années 1970 en France : Les Grandes Gueules (Robert Enrico), les films avec Bourvil, Belmondo, Ventura… Il y a des gangsters avec de longs manteaux, des dégaines improbables. À cette période, on se posait moins la question du réalisme ou de l’efficacité à tout prix.

Vous êtes nostalgique de ce cinéma ?

Pas nostalgique, mais le cinéma qui me touche le plus est celui qui me donne l’impression d’être un peu en retard sur le monde actuel. L’air du temps, pour moi, c’est hier. Un exemple : dans Tout le monde debout, le personnage que je joue passe ses appels sur un iPhone. Normal, vous allez me répondre, l’iPhone est devenu un objet central de nos vies. Pourtant, quand je revois ces scènes, je pense que le film aurait été plus juste si mon personnage avait possédé un téléphone à clapet.

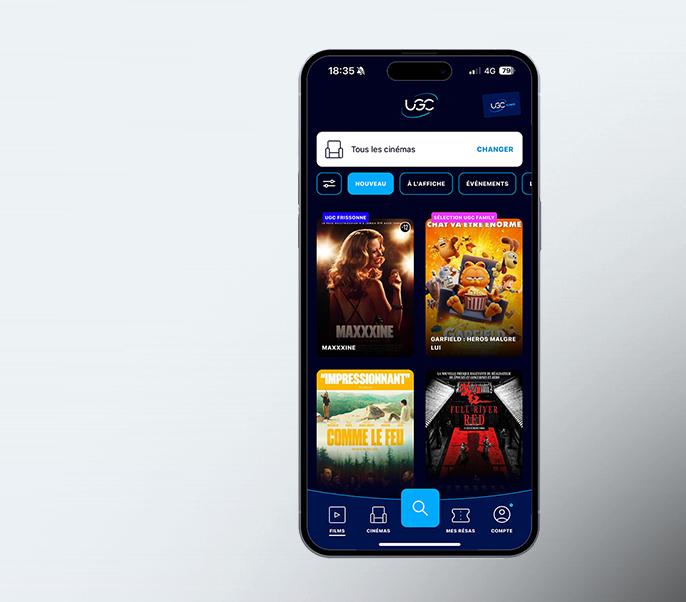

Cet article est issu du Mag by UGC.

Un ours dans le Jura, un film labellisé UGC Aime, à découvrir actuellement au cinéma.