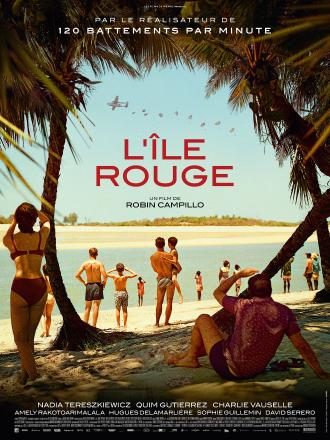

L’ÎLE ROUGE, ENTRETIEN AVEC ROBIN CAMPILLO

Réalisateur de l’éblouissant 120 Battements par minute (2017), Robin Campillo passe de la jeunesse militante d’Act Up-Paris aux plages mordorées d’un Madagascar sous emprise française. Un récit non moins politique, basé cette fois sur "l’enfance coloniale" d’un cinéaste au style et à l’esprit bien affirmés. Rencontre.

À quel point L’Île rouge est-il tiré de votre propre histoire ?

Robin Campillo : J’ai moi-même vécu à Madagascar entre 1969 et 1971, soit quelque temps avant la période dépeinte dans le film. La révolution malgache a eu lieu en 1972 ; j’étais déjà parti à ce moment-là, mais j’ai assisté à ses prémices. En revanche, j’ai bien vécu sur la base militaire 181, puisque mon père était dans l’armée de l’air. Nous sommes une famille de pieds-noirs : avant Madagascar, j’ai ainsi vécu au Maroc puis en Algérie. Tout ce qui compose ce film est donc basé sur mes propres souvenirs.

Vous évoquez le personnage de Fantômette, qui apparaît lors d’intermèdes fantaisistes. Que signifie-t-elle pour l’enfant que vous étiez ?

Je l’adorais ! Georges Perec a écrit W ou le Souvenir d’enfance (1975), où il confronte sa mémoire de la Seconde Guerre mondiale à une fiction surréaliste. Le petit Thomas, lui, confronte le monde des adultes à son imaginaire enfantin ; il s’identifie aussi à un personnage féminin qui contrarie l’ordre viril de l’armée française. Et puis Fantômette fait face à des adultes masqués, qui ne le sont pas moins que ceux du film. On a d’ailleurs cette étrange impression qu’ils surjouent leur bonheur. Pour finir, Fantômette symbolise l’idée que Thomas se fait de la France ; à son âge, elle m’apparaissait plus exotique encore que Madagascar. (Rires.) C’est pour cette raison qu’on est dans un décor de carton-pâte, qui correspond aux fantasmes de Thomas. Plus tard, j’ai même réalisé que j’avais filmé l’entièreté de L’Île rouge comme un décor de maquette immense !

Comment ces «masques» dont vous parlez se sont matérialisés dans votre direction d’acteur?

Certains acteurs ont un naturel d’opérette, comme David Serero. Je n’ai pas eu à forcer les choses avec eux, mais c’était différent avec Nadia Tereszkiewicz ou Quim Gutiérrez ; je leur ai parfois demandé d’exagérer. Ça demande de trouver le bon équilibre. J’ai cherché à ce que les émotions soient franches : lorsque le père de Thomas est jaloux, c’est très clair. D’abord parce qu’en réalité, il y avait peu de finesse dans la jalousie de mon père; ensuite parce que c’est comme si le regard de l’enfant exacerbait le comportement des adultes. Au montage, je me suis amusé à créer des décalages ; ainsi les prises sonores ne concordent pas toujours avec celles qu’on voit à l’image. J’avais envie de renouer avec la fausseté de ces films postsynchronisés des années 1960, de créer une certaine distance.

La colonisation française est omniprésente à Madagascar, mais on la ressent plus qu’on ne la voit concrètement...

J’ai d’abord voulu filmer le colonialisme dans toute son insouciance, voire son indifférence face au sort des Malgaches. Mais par le biais du regard de l’enfant, on perçoit les coulisses de ce rêve-là : lorsque Thomas reçoit son cadeau d’un Père Noël installé à l’arrière d’un avion militaire, il réalise que les paquets sont en fait livrés par des hommes en treillis. Derrière la féerie coloniale qu’on propose aux familles, l’enfant perçoit quelque chose de l’ordre militaire qui la sous-tend. Il y a comme un sentiment d’inquiétude diffus, qui se répercute sur les personnages.

Plus le film avance et plus il prend le parti des Malgaches, à travers le personnage de Miangaly. À votre échelle, comment s’est construite votre prise de conscience ?

Je n’ai pas pris tout de suite conscience du colonialisme, d’autant p lu s qu’il s’agit ici de post colonialisme : Madagascar était indépendante depuis 1960, bien que ce soit une vraie illusion. Au fil du temps, j’ai pris conscience que ma vie avait été guidée par les stratégies géopolitiques de la France ! Quand j’ai réfléchi à en faire un film, je me suis dit : « Il faudrait que j’arrive à brûler ma nostalgie. » Pour ce faire, on passe ainsi du pur roman colonial de mon enfance à une jeune malgache en lutte. On sort de l’enfance, comme le dit cette chanson révolutionnaire qu’on entend dans le film. Non pas pour devenir sérieux, mais pour cultiver l’espoir et la jubilation.

Cet article est issu du Mag by UGC.

L'Île Rouge, à découvrir actuellement dans nos cinémas.