SHOWING UP, RENCONTRE AVEC KELLY REICHARDT

Sur la crète d’un cinéma minimaliste, Kelly Reichardt poursuit sa collaboration avec Michelle Williams. Et la parachève avec cette ode aux artistes précaires, présentée au dernier Festival de Cannes. L’occasion de s’entretenir avec l’une des voix les plus précieuses du cinéma indépendant américain, régulièrement acclamée par la critique.

Avant le vernissage d’une prochaine exposition, une artiste, Lizzie, trouve une source d’inspiration dans son quotidien chaotique et son rapport aux autres.

Le film est centré sur Lizzie, mais aussi sur ses sculptures. Pourquoi avoir filmé les œuvres de l’artiste Cynthia Lahti en particulier ?

Kelly Reichardt : Mon coscénariste [l’écrivain Jonathan Raymond, ndlr] connaît Cynthia depuis plusieurs décennies. J’ai eu plusieurs fois l'occasion de voir son travail à des expositions ou chez des amis. Jonathan et moi avons donc écrit Showing Up avec ses œuvres en tête, dont j’aime l’aspect brut et presque inachevé. Elles sont aussi figuratives ; c’était un vrai point de départ pour l’écriture de Lizzie. La production d’un artiste révèle beaucoup de lui-même en fonction des couleurs, des textures qu’il utilise.

Lizzie est indépendante, non seulement au sens artistique mais aussi économique du terme. N’y a-t-il pas là quelque chose de l’autoportrait ?

Lorsqu’on est artiste comme Lizzie, on se rend chaque jour à son studio et on touche physiquement la matière. À la fin de la journée, on constate ses progrès. Ça n’a rien à voir avec mon métier, qui est aussi une affaire de commerce. On ne peut pas faire un film uniquement pour soi, au sens où cela importerait peu qu’il soit raté. C’est impossible, pour la simple raison que même le plus léger des films coûte cher ! On y passe bien sûr par d’incroyables phases créatives, mais on y passe aussi par des étapes rébarbatives. Quand je vois mes amis artistes qui créent en toute autonomie, je suis envieuse. (Rires.)

"On ne peut pas faire un film uniquement pour soi, au sens où cela importerait peu qu’il soit raté"

À quel point le statut d’artiste est-il difficile à tenir aujourd’hui ?

Les gens créent, que ce soit lié à une source de revenus ou pas. La plupart sans doute pas, mais cela dépend des opportunités auxquelles vous avez accès. Vous trouverez toujours des artistes qui auront la volonté suf fisante pour s’asseoir chaque jour à leur table et travailler, qu’ils s’adressent ou non à un public. Le plus dur, c’est en effet de créer des œuvres qui ne seront jamais vues. J’ai connu beaucoup d’artistes torturés par cela, mais je leur réponds : "Votre audience, c’est d’abord votre communauté." Mes films ont beau être vus par un public plus large, ceux que je connais depuis vingt ou trente ans resteront toujours ceux pour qui je crée dans mon esprit.

En tant que cinéaste indépendante, comment survivez-vous au sein de l’industrie américaine ?

Il y a longtemps, j’ai réalisé que je ne pourrais jamais m’adapter à l’industrie ! (Rires.) C'était très frustrant, mais j’ai décidé d’enseigner et j’ai adoré ça ! Je n’imagine même pas où j’en serais sans ces rencontres au Bard College de New York, qui m’ont beaucoup inspirées. À partir de cet ancrage, j’ai commencé à tourner avec une équipe de 2 personnes, puis 6, puis 13, etc. L’idée, c’était de dégager notre propre manière de faire des films ; non pas suivre une feuille de route, mais inventer la nôtre. Nous considérions chaque film comme le dernier... Aujourd’hui, nous nous retrouvons à chaque tournage et formons une équipe très soudée.

On pourrait même dire que je fais partie de l’industrie, car Showing Up fut élaboré avec la société A24. Sauf que je connais aussi ses fondateurs depuis plus de dix ans, puisqu’ils ont distribué Wendy et Lucy en 2008.

Lorsqu’il a annoncé la sélection de votre film au dernier Festival de Cannes, Thierry Frémaux a parlé de "décroissance" pour le qualifier. Que vous évoque ce terme ?

Cela m’évoque l’essai The Carrier Bag Theory of Fiction, publié en 1986 par l’écrivaine de science-fiction Ursula K. Le Guin. Son concept veut que le premier outil inventé par l’homme ne soit pas l’os dédié à la chasse mais un panier dédié à la cueillette. L’image de cinéma iconique, c’est pourtant celle de l’os comme symbole originel de la violence. À partir de cet outil, un schéma narratif fut possible. Ursula Le Guin affirme que tous nos grands récits se sont basés dessus. Or il y a d’autres voies, d’autres sources d’inspiration possibles : le panier à cueillette en est une. Je peux dire que je souscris à sa théorie : dans mon travail, je suis davantage portée sur le panier que sur l’os. (Rires.)

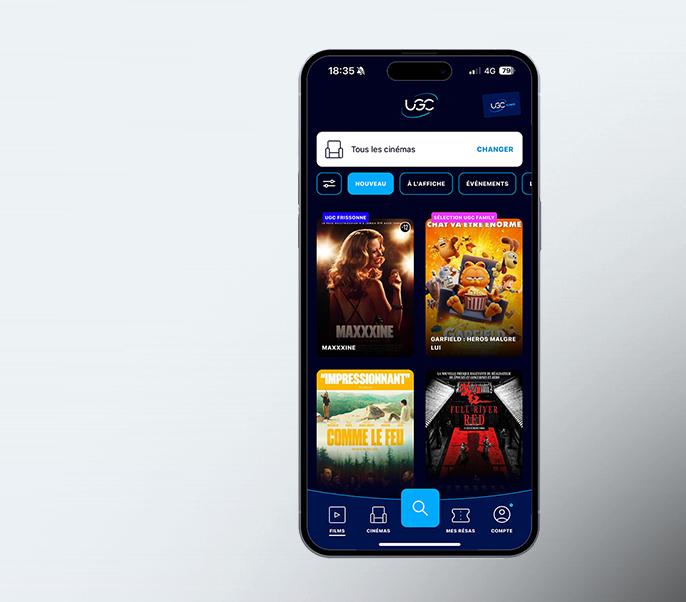

Cette interview est issue du Mag by UGC.

Showing Up, à découvrir acrtuellement dans nso cinémas.